中医认为,四季养生应遵循“春生、夏长、秋收、冬藏”的原则。人与自然界一样,在冬季时身体内的阳气开始消退,阴气开始生长。此时如果适量进行滋补,可蓄养精、神、气、血,为来年春天做好准备。

冬季进补的中医药处方有很多,汤剂、散剂、丸剂、酒剂和膏剂等,其中冬季进补首推膏剂,也就是人们常说的膏方。许多人对膏方并不陌生,市场上常见的膏方有龟苓膏、秋梨膏、枇杷膏等。专家提醒,进补是治疗虚弱病症的调治方法,补是针对虚而言的,并非什么人什么情况都可以补。同时膏方因人而异,切勿千人一方,等同处理。

膏方进补的适应面广,在保健、预防、治疗和康复等多种领域都有独特的疗效。正常情况下中老年体质虚弱的人群可以通过膏方来改善气血不足、精力减退、头发花白、记忆力差等体虚症状,对于患有慢性支气管炎、冠心病、风湿性关节炎等慢性病的人群来说,膏方同样能达到补益和治疗的作用。但关于膏方的治疗与禁忌却不能不注意。

名词解释:膏方,属于中医里丸、散、膏、丹、酒、露、汤、锭八种剂型之一。膏方一般由30味中药组成,具有很好的滋补作用,常被用于养生保健。“春生夏长秋收冬藏”,根据中医理论,冬季是一年四季中进补的最好季节,而冬令进补,更以膏方为最佳。

膏方进补,最好一人一方

“冬令时节用膏方调补是中医防病治病的一大特色,也是我国历史悠久的保健习俗。”安徽中医药大学第一附属医院主任医师刘健解释,《内经》有“秋冬养阴”、“阴精所奉其人寿”的说法,就是说人体只有在秋冬养好阴,藏好阴,春夏才能有生和长的资本,所以在冬季选用膏方是比较合适的一种进补形式。

中医讲究辩证用药,所以医生会根据每个人不同的情况开出不同的膏方药主。“膏方的药材很复杂,与普通中药汤剂相比,膏方通常为30味中药以上,多的也有上百种。”刘健说,每个病人的病因不同,开出的药物也不同,所以我们讲究一人一方,否则极有可能有损健康。要是补阳的吃多了,就会齿浮、口干、大便干结、流鼻血,要是补阴的吃多了,就会食欲减退、大便稀薄,还怕冷。

对症下药,“三高”人群可服膏方

“三高是慢性病,也可以说是三种基础疾病。”刘健说,中医认为引起这些症状的主要病因就是饮食不节所致的痰湿内盛和生活不节所致的肝肾亏损、阳虚阳亢等,通过服用膏方是可以进行调理的,能够有助于恢复脏腑功能,调理阴阳气血,改善心脑血管功能,提高生活质量。

“有些人说冬天天气变冷,血压本来就容易上升,加上膏方多用一些温阳的药物,所以认为高血压患者不能服用膏方。”安徽省第二人民医院中医康复科副主任医师朱咏梅解释,膏方属一人一方,针对高血压患者可以开合适的药方,安全小心的服用是有助于调理身体的。

“高血糖患者不能多吃糖,膏方收形时想要成形要放胶、糖等,所以高血糖患者不能吃。这种说法并不正确,因为膏方的成分并不是固定的。”安徽中医药大学膏方制作室副主任药师张明生介绍,膏方里的药材都是多糖,高血糖患者可以服用,蜂蜜等单糖成分可以不放入药膏中,使用木糖醇来代替也是可以的。所以,高血糖患者同样可以服用膏方。

首次吃膏方应先服“开路方”

“在服用以进补作用为主的膏方时,需要良好的脾胃功能才能保证有效成分被吸收。”刘健解释,如果原有脾胃功能失调的患者直接服用膏方,就有可能会出现如腹胀、食欲不振、舌苔厚腻等不良反应。所以在服用膏方之前,先要服用以健脾胃、消导化湿的药物进行调理,恢复和改善脾胃功能,保证下一步膏方的吸收。“因此,民间才会有‘开路方’之说。”刘健提醒,开路方除此之外,还有一种功效,即可作为先行的试探性调补以观察服药后的反应,为服用膏方做准备。

感冒时补膏方易将外邪留体内

中药进补有许多诀窍,有可能进补不当反致病,比如感冒时进补膏方就是错误的。“在服用膏方期间,应该要注意忌口,忌食萝卜、浓茶。”朱咏梅说,在遇到感冒、上火、拉肚子、嗓子疼等外感病症的情况下,绝对不能用膏方进补,因为此时进补不仅达不到补益的效果,反而会将外邪留在体内,从而造成疾病不愈。正确的应是先将疾病彻底治愈后再进补。

宜服膏方人群

A处于“亚健康状态者”,平时无慢性病,而且容易感冒,长期劳累或压力负担过重而致身体虚弱的人群。

B患有慢性疾病的患者,比如慢性支气管炎、慢性胃炎等。

C康复患者,比如手术后、出血后、重病后或产后身体极度虚弱的人。

不宜服膏方人群

A对于体质健壮者来说,阴阳本就平衡,膏方无论怎么补都是破坏。

B健康儿童及青少年不宜膏补。补是针对虚而言的,并非什么人什么情况都可补,孩子正处于发育旺盛阶段,阳气本来就盛,如果无故服用人参、鹿茸等温阳药物,就容易出现烦躁不安等反效果。

膏方类别

膏方有荤膏和素膏之分

“膏方一般由中药饮片、细料药、胶类、糖类及辅料等五部分内容组成。”张明生介绍,膏方的制作加工分为煎煮、浓缩、收膏、盛装等环节。而根据在收膏时,膏方所采用的糖和胶类的不同,膏方就有“荤膏”和“素膏”的区别。

荤膏是指在膏方的材料配伍中选用了阿胶、龟板胶、鹿角胶等动物来源的胶来收膏的膏剂。“这些胶类在制剂中有助于收膏成形,但实际上它们也属于中药的一种,所以同样具有良好的药物功效。”张明生解释,医生在给病人开药方时会根据他们的具体情况来判断能不能使用胶体中药,如果不能那就是素膏。

“素膏就是不采用动物来源的胶,而是使用砂糖或者蜂蜜等来收膏。”张明生说,荤膏最后能形成固体,但素膏的形状则类似蜂蜜,所以也被称为“糖膏”或者“蜜膏”。

【记者调查】

揭秘合肥膏方配置地

经过多天走访了解,目前合肥市各大医院中医科都能给患者开膏方药方,但只有安徽省中医药大学第一附属医院能将膏方药方熬制成膏。在中医院膏方是一个单独的门诊,每日都有医生专门坐诊给患者开出相应膏方。膏方是如何炼成的?进补膏方又有哪些需要注意的?记者将带你进入中医院膏方制作室,揭秘膏方制作过程。

5天才能拿到成品膏

“膏方制作室只负责制作膏方,每天早上会把每位病人的药材放在桶里浸泡5个小时。”张明生介绍,每位病人的药材种类、用量都不一样,所以从浸泡到收膏时全程都会标有名字。浸泡5小时之后,下午会用大火煮一个半小时,然后提汁,再加水煮上一次。

“两次提汁后药材的药性就差不多被煮完了。”张明生说,把两次提取的药汁放在一起静置沉淀一晚上,第二天早上时用滤网过滤一遍药材残渣,送往门诊处炼药室浓缩、收膏。

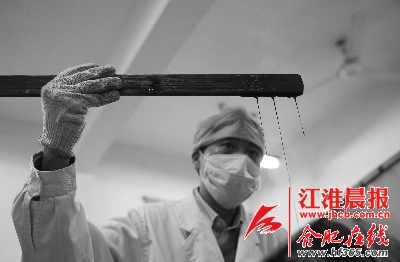

浓缩就是将药液放在小火上不停的蒸发,同时需要不停地用竹片进行搅拌以防止焦化,等到逐渐形成稠膏状才可以停止。“在浓缩药汁中加入胶类、黄酒和糖类成分属于收膏的过程。”张明生解释说,这个时候需要不停地搅拌,正常情况下每人的膏方都需要半个小时的搅拌。

“收膏时需要加入胶类、黄酒和糖类成分,这些成分需要充分的融合,所以就需要不停地搅拌。”张明生说,如果这个时候搅拌不完全,最后的成品膏颜色并不单一,会呈一种“泾渭分明”的状态。

药汁从竹片上呈“扇面”状滴下时,收膏阶段才算完成。“药汁趁热应快速倒入事先清洗、消毒过的容器。”张明生说,一旦药汁冷却后,就会从粘稠状凝结成固体。分装好药汁后,就是最后一步——凉膏。在常温下膏方会初步形成固体,然后再把膏方放入冰箱内冷藏一晚,第二天即可交予患者。

膏方服用方法

一般为每日早晚各口服1次,1次一匙量,开水冲调化服即可。“这样服用既有利于药物吸收,又可保持药物在体内的适当浓度。”刘健说,一般膏方适宜温服,过凉会对胃肠造成不良刺激,影响消化吸收功能,也不易发挥药效。

“空腹服用有利于药物吸收,所以膏方一般在饭前服用。”刘健提醒,但是如果空腹服用引起了腹部不适或者食欲下降等,也可以把服药时间安排在饭后1小时左右。

保存方法

“正常情况下,膏方尽量在一个月左右服完。”朱咏梅说,服用期间要把膏方放于冰箱内防止变质。当然,有人问第一年没吃完,想保存到第二年吃可不可以。“实际上是可以的,可以把膏方分成多个小瓶分开保存。”朱咏梅提醒,吃一次拿出一个小瓶,密封保存在冰箱内的其它小瓶膏方一般情况下可以在第二年服用。

门诊动态

2013年安徽中医药大学第一附属医院中医膏方进补时间为2013年10月至2014年1月,地点设在医院名医堂(门诊一号楼三楼),期间将在名医堂开设膏方门诊接待中心,全程提供导诊服务。

冬进膏补,需要食补药补双管齐下

“膏方进补绝对不能代替治病,同样膏方也需要饮食调理的搭配。”朱咏梅说,无论是食补还是药补,对于慢性病患者都是非常重要的。正如“冬吃萝卜夏吃姜”、“萝卜好比小人参”等,合理的搭配饮食同样能起到进补的作用。

1.生姜鸡:用于关节冷痛,喜暖怕寒者

用刚刚开叫的公鸡1只,生姜100-250g,切成小块,在锅中爆炒焖熟,不放油盐。会饮酒者可放少量酒,1天内吃完,可隔1周或半月吃1次。

2.赤小豆粥:能除湿热

赤小豆30g,白米15g,白糖适量。先煮赤小豆至熟,再加入白米熬成粥加糖。

3.苡米粥:能清热利湿,健脾除痹

苡米30g,淀粉少许、砂糖、桂花适量。先煮苡米,米烂熟放入淀粉少许,再加砂糖、桂花,作早餐用。

4.木瓜汤:能通痹止痛

木瓜4个,蒸熟去皮,研烂如泥,白蜜1kg炼净。将两物调匀,放入净瓷器内盛之,每日晨起用开水冲调1-2匙饮用。

5.生姜粥:食用后捂被出汗,能解表散寒

粳米50g,生姜5片,连须葱数根、米醋适量。用砂锅煮米做粥,生姜捣烂与米同煮,粥将熟加葱、醋。

6.老桑枝煲鸡:能温经散寒,清热除湿

老桑枝60g,雌鸡1只约500g,加水适量煲汤,用食盐少许调味,喝汤吃肉。

晨报记者 赵云鹏/文 郑蕊/摄

载江淮晨报11月18日

将配制好的药材放进锅内煮沸。

药材熬好后,能形成中医中所谓的“挂旗”。

膏方熬好后装盒冷却保存即可。